丁香花,是哈爾濱的市花,香氣清雅,可入藥。

2000 年,在哈爾濱醫科大學攻讀腫瘤免疫學碩士的李天天,以 " 丁香花 " 為命名靈感,上線了 " 丁香園醫學文獻檢索網 ",借鑒當時最流行的 BBS(Bulletin Board System,是一種基于網絡技術的在線交流平臺)模式,該平臺迅速成為醫學生和業內人士交流文獻、分享案例的熱門平臺。

從最初的 BBS 論壇到如今中國最大的專業醫生平臺,這家已發展 25 年的互聯網醫療企業,終于有望迎來 IPO 的關鍵節點。

從最初的 BBS 論壇到如今中國最大的專業醫生平臺,這家已發展 25 年的互聯網醫療企業,終于有望迎來 IPO 的關鍵節點。

近日,多家媒體報道稱,丁香園已啟動赴港上市籌備工作,計劃最快于 2025 年正式向港交所遞交招股說明書。這已經是丁香園自創立以來第三次被爆出上市傳聞,前兩次公司均回應稱 IPO 時間尚不明確,否認了相關傳言。而此次 IPO 消息傳出,距離丁香園的上一次融資,也已經過去近五年。

2024 下半年以來,健康之路、方舟健客陸續完成港股掛牌上市;健康 160、微醫、輕松健康、微脈、鎂信等互聯網醫療頭部企業也紛紛向港交所遞表,互聯網醫療企業的上市熱潮似乎又有了回溫的跡象。

早在 2021 年,面對上市相關傳言,李天天就曾回應稱,丁香園的業務模式還不夠成熟," 上市這個事情對我來說是一個很重要的選擇,是丁香園今后發展過程中要去走的這一步,但不是我們的終點。什么時候去做這個事情?等到我們的業務足夠成熟和成功 "。

盡管此次能否如期遞表仍存變數,但隨著行業遞表熱潮持續升溫,面對日益激烈的市場競爭,丁香園也需展現出更堅實的業務實力與成長潛力。

放棄博士學位,打造一個 " 另類 " 的丁香園

現年 50 歲的李天天,出生于哈爾濱的一個醫學世家,在家庭氛圍的耳濡目染之下,他從小就立志成為一名醫生。

在哈爾濱醫科大學研究生就讀期間,因線下圖書館檢索醫學文獻不便,李天天決定利用互聯網的力量,自學建站,并在 2000 年 7 月 23 日上線了 " 丁香園醫學文獻檢索網 "。這個最初只是為了方便自己檢索醫學文獻的一個興趣嘗試,卻意外吸引了越來越多醫學生和在職醫生加入。

事實上,在丁香園網站運營的最初幾年,李天天都只把它當作業余愛好。直到 2005 年,李天天的孩子由于早產在重癥監護室待了 15 天,讓他更加意識到醫生資源與醫護知識共享的重要性。彼時,已經擁有百萬醫生會員的丁香園,無疑就是一個能快速為醫生提供服務、幫助醫生拯救更多患者的最佳途徑。

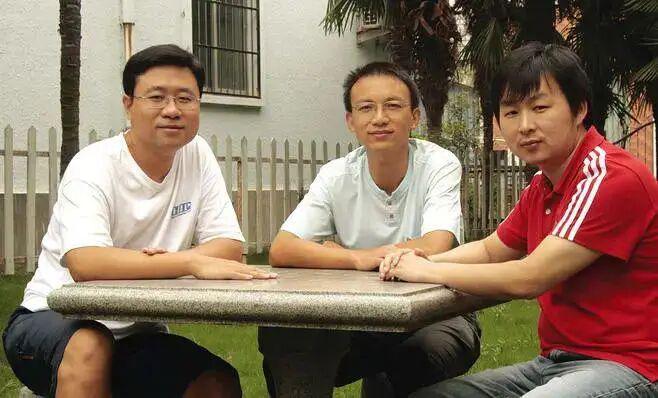

2006 年,當時還在中國協和醫科大學 ( 現稱 " 北京協和醫學院 " ) 學習深造的李天天毅然放棄了攻讀博士學位,南下杭州,和丁香園兩位杭州站友——湘雅醫科大學博士畢業的張進醫生以及在制藥領域工作多年的周樹忠一起,開始全職投入對丁香園的運營。

基于對丁香園論壇內醫生群體需求的觀察,李天天團隊逐漸探索出人才招聘、耗材采購、醫學課程、用藥助手等針對醫生、醫院的商業化服務業務,即丁香園內部所稱的 "TO D"(Doctor 醫生)模式。

2014 年,丁香園開啟了對 C 端業務的探索,并喊出了 "D+C" 雙核驅動的口號,C 包括了患者和大眾。具體來看,丁香園陸續推出了丁香醫生與丁香媽媽等內容矩陣,再逐漸孵化出丁香媽媽的知識付費、丁香家的電商業務,以及丁香診所的到店業務及問診業務。

這樣的業務結構,或許源于丁香園以醫學論壇起家的成長基因,也使得丁香園在互聯網醫療的賽道上走出了不太一樣的道路——比起其他企業以疾病為中心,主要通過藥品銷售、在線問診等業務賺錢,丁香園則主要從健康科普出發,在知識服務和內容電商上畫出了更多增長曲線。

別樣的業務模式,也獲得了資本的青睞。據企查查數據顯示,丁香園的運營主體觀瀾網絡(杭州)有限公司至今共完成了 5 輪融資,吸引了 DCM 中國、順為資本、騰訊投資等機構的投資,公司規模和影響力迅速擴大。

倘如此次 IPO 傳聞為真,50 歲的李天天,也將帶領著丁香園來到港交所門前。不過,丁香園獨特的業務模式能否繼續贏得資本市場的認可,仍需打上一個問號。

倘如此次 IPO 傳聞為真,50 歲的李天天,也將帶領著丁香園來到港交所門前。不過,丁香園獨特的業務模式能否繼續贏得資本市場的認可,仍需打上一個問號。

" 丁香醫生 " 打通更多商業閉環

很多人最初知道丁香園,都是從 " 丁香醫生 " 開始的。

2014 年," 丁香醫生 " 公眾號正式上線,憑借《維生素 C 不能防感冒》《權健火療調查》等爆款,三個月漲粉百萬,一舉撕開健康科普的藍海。2020 年,丁香醫生率先推出的 " 實時動態地圖 ",成為公眾獲取感染者數量等數據信息的重要來源,丁香醫生與丁香園由此迅速走入大眾視野。

依托丁香醫生的流量入口,丁香園逐步將問診、電商、課程等業務全部串成閉環,通過內容驅動流量,實現了多場景的商業變現途徑。

打開丁香醫生公眾號也不難發現,在不少科普類推文的下方,都會標注文章審核專家或者醫生的信息,并可一鍵跳轉問診服務。據丁香園官網披露,除了海量大眾用戶外,目前其平臺已擁有 900 萬注冊專業用戶,占全國衛生技術人員的 80%,其中包含 405 萬注冊醫師用戶,占全國執業醫師數的 92%。

打開丁香醫生公眾號也不難發現,在不少科普類推文的下方,都會標注文章審核專家或者醫生的信息,并可一鍵跳轉問診服務。據丁香園官網披露,除了海量大眾用戶外,目前其平臺已擁有 900 萬注冊專業用戶,占全國衛生技術人員的 80%,其中包含 405 萬注冊醫師用戶,占全國執業醫師數的 92%。

李天天也公開強調過,醫生始終是丁香園的專業基石和力量源泉。" 我們現在對 C 端的服務,無論是解決過敏的問題,還是解決低糖、防曬、防寒、脫發、失眠的問題,都需要皮膚科、營養科、內分泌科、消化科等一系列醫生的積極參與。我們要做的是,除了在醫院之內面對患者解決疾病問題,在醫院之外,面向普通的消費者,我們還可以解決更多的問題。"

健康科普帶來的商業轉化,已成為丁香園重要的盈利路徑之一。

憑借專業、可信的內容輸出,丁香醫生逐步建立起在成分解析、產品打假等領域的話語權,其推薦和測評常直接影響消費者的購買決策與品牌聲譽。在此基礎上,通過推薦優質商品促成用戶購買,形成 " 科普 - 信任 - 消費 " 的隱性商業閉環。

目前,在丁香園旗下電商平臺 " 丁香家 " 小程序中,已形成包括營養補劑、面部護理、身體護理、母嬰健康等十余種品類的商品矩陣,多款爆品銷量突破 15 萬件。同時,丁香醫生天貓旗艦店也積累了約 19.1 萬粉絲,顯示出跨平臺運營的拓展成效。

不過,科普公信力與商業利益的邊界模糊,也曾讓丁香醫生和丁香園陷入過險境。2022 年 8 月,丁香園旗下包括 " 丁香醫生 " 在內的多個微博賬號遭到禁言,彼時分析人士認為,這或許與其賬號所發文章多次在醫療健康領域引發巨大爭議有關,這一事件也使得丁香園在大眾端的公信力受到一定影響。

不過,科普公信力與商業利益的邊界模糊,也曾讓丁香醫生和丁香園陷入過險境。2022 年 8 月,丁香園旗下包括 " 丁香醫生 " 在內的多個微博賬號遭到禁言,彼時分析人士認為,這或許與其賬號所發文章多次在醫療健康領域引發巨大爭議有關,這一事件也使得丁香園在大眾端的公信力受到一定影響。

對于當下的丁香園而言,赴港上市既是資本化突圍的機遇,也是一場關于信任與合規的終極考驗。有了前車之鑒,手持丁香醫生這一利刃的丁香園,仍需要找到那條謹慎而可持續的平衡之路。

上市熱潮之下,AI 能成為丁香園的新敘事嗎?

互聯網醫療是公認難啃的硬骨頭,不少入局者倒在半路。

自 2022 年港股互聯網醫療上市熱潮退去后,行業一度陷入遞表停滯與融資低迷的困境。與此同時,國內對線上問診、醫保接入、數據合規等方面的監管持續收緊,進一步加劇了市場的不確定性。2024 年 9 月,中國互聯網醫療行業開創者之一的好大夫在線正式被螞蟻集團收購,更是引發了市場對于 " 互聯網醫療企業被大廠收購是終極歸宿 " 的討論。

轉機出現在 2024 年下半年。隨著健康之路與方舟健客相繼登陸港股,以及微醫、微脈等企業再度遞表,市場熱度逐漸回升。港股市場也正迎來醫藥健康企業的上市熱潮,據中國 · 證券報統計,2025 年以來已有 15 家生物醫藥與醫療健康企業成功登陸港交所,另有 36 家在排隊中。

丁香園借勢沖刺 IPO,或許也能通過融資將 AI 打造為企業新的增長曲線。今年 7 月,李天天在《中國網信》撰文稱,丁香園已探索打造 " 臨床進展簡報 "、" 丁香醫考 " 等工具以及接入 AI 大模型的線上問診、智能搜索等,以提升醫療服務質量與效率。

然而,想在 " 醫療 +AI" 的賽道上脫穎而出,并非易事。

2024 年,在國家衛生健康委員會、國家中醫藥管理局、國家疾控局聯合發布的《衛生健康行業人工智能應用場景參考指引》中,包括醫學影像智能輔助診斷、臨床專病智能輔助決策、基層全科醫生智能輔助決策、手術智能輔助規劃等在內的 84 項具體人工智能應用場景被逐一做出詳細說明。

當 " 醫療 +AI " 已經成為行業共識,不少大廠憑借自身的技術以及資源優勢,迅速地打開了局面。以螞蟻集團為例,自 2023 年正式進軍醫療 AI 以來,先后推出 C 端 "AI 健康管家 ",并通過對好大夫在線的收購強化 D 端服務能力,在不足一年的時間內快速出擊,直接升級為新一輪 " 醫療 +AI" 大戰中布局最全面的公司之一。

當 " 醫療 +AI " 已經成為行業共識,不少大廠憑借自身的技術以及資源優勢,迅速地打開了局面。以螞蟻集團為例,自 2023 年正式進軍醫療 AI 以來,先后推出 C 端 "AI 健康管家 ",并通過對好大夫在線的收購強化 D 端服務能力,在不足一年的時間內快速出擊,直接升級為新一輪 " 醫療 +AI" 大戰中布局最全面的公司之一。

面對巨頭的加速跑馬圈地,中小型平臺若不能快速跟進,其服務能力與用戶體驗可能逐步落后,進而面臨用戶與醫生流失的風險。

不過,AI 研發需要大量的資金和技術投入,尤其是在數據收集與標注、模型訓練及算法優化等高成本環節。若缺乏充足的資本支持,僅依賴自身造血能力,中小型企業往往難以實現關鍵性技術突破。

對以醫生社區和科普內容立身的丁香園而言,AI 確實是值得期待的新敘事。但在高昂的投入門檻和行業激烈的競爭面前,其技術布局能否轉化為真正可持續的商業成果,仍存在諸多變數。

成立 25 年后,丁香園再次站向 IPO 的關口。若能成功上市,融資助力下的 AI 敘事或有望為企業帶來新的增長,而一旦錯過當前窗口,在行業加速分化的背景下,大概率也將迎來更加殘酷的挑戰。

來源:電商在線